Tengo la inmensa fortuna de vivir en un pueblo. A poco espacio y tiempo de la naturaleza. La semana pasada subí a mi hijo al coche para enseñarle que el verde no nace combinando las témperas azul y amarilla, sino de la única función que aún no hemos sido capaces de hurtarle a dios: la fotosíntesis. Abrí la verja privada que cierra un sendero público y caminamos por el campo que nos dejan entre alambrada y alambrada. Mi hijo me preguntaba por el nombre de las cosas. De las piedras. Del agua. Y yo jugué a inventármelos. Hasta que me señaló un árbol. Y otro. Y otro. Y no quise disimular mi ignorancia. No lo sé, le dije. Y él me contestó con unos ojos nuevos, líquidos y defraudados, que habitarán perennes en el barbecho de mi memoria.

Tengo la inmensa fortuna de vivir en un pueblo. A poco espacio y tiempo de la naturaleza. La semana pasada subí a mi hijo al coche para enseñarle que el verde no nace combinando las témperas azul y amarilla, sino de la única función que aún no hemos sido capaces de hurtarle a dios: la fotosíntesis. Abrí la verja privada que cierra un sendero público y caminamos por el campo que nos dejan entre alambrada y alambrada. Mi hijo me preguntaba por el nombre de las cosas. De las piedras. Del agua. Y yo jugué a inventármelos. Hasta que me señaló un árbol. Y otro. Y otro. Y no quise disimular mi ignorancia. No lo sé, le dije. Y él me contestó con unos ojos nuevos, líquidos y defraudados, que habitarán perennes en el barbecho de mi memoria.

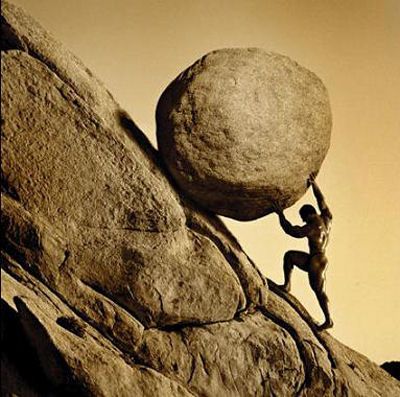

No sé cómo se llaman los árboles. Ni cómo se plantan los tomates. Ni distinguir el trigo de la cebada. Pero sé encontrar la comida en las estanterías de los supermercados. Igual que un marginado en Nueva Delhi o un millonario en Nueva York. Esa misma mañana compré los avíos para un guiso. Mientras pelaba los ajos me di cuenta que venían de China. Me limpié las manos y llamé a mi padre para que enseñara a mi hijo a plantar pimientos o lo que sea. Para que aprenda lo que yo no aprendí. Para que viva con los pies en la tierra y no de espaldas a ella. Eso que Daniel Goleman llama ahora “inteligencia ecológica” y que no deja de ser un sucedáneo artificial de lo que hacían nuestros sabios antepasados. Ellos vivían en ósmosis con el paisaje. Nosotros lo destrozamos para cruzarlo en coche.

Diecinueve hombres y una alemana han comprometido una millonada pública para salvar nuestro acceso privilegiado al bienestar consumista, mientras sus diecinueve mujeres tomaban el té con la Reina de Inglaterra. Desconozco si la Canciller tiene pareja o lo que hacía en ese momento. El comunicado oficial del acuerdo tiene seis apartados. Un diario de tirada nacional matiza: “cinco si excluimos el último, de carácter más o menos testimonial, dedicado a la lucha contra el cambio climático”. Ellos tienen claro cómo se llama el enfermo en crisis: economía. Y la llaman mundial porque creen que el mundo les pertenece. El nuevo Mesías lo profetizó así: “El paciente ya ha quedado estabilizado. Ahora le quedan heridas que necesita curar”. Miente. No está enferma la economía mundial sino el mundo mismo. Su cuerpo y su alma. La Tierra y la Humanidad. No hay recursos naturales para que todos los habitantes del planeta vivan como vives tú. Un tercio del maíz que se produce en EEUU se emplea en biocombustible. Y se necesitan 360 kilos para llenar un depósito con la que alimentaríamos a dos niños en un año. Hace falta nueve veces más tierra para producir un kilo de carne que de cereal. Y se ocupa precisamente donde la gente se muere de hambre para que tú te comas una hamburguesa. Yo no quiero que se cure este enfermo para seguir viviendo de espaldas a la tierra que unos cuantos depredamos egoísta e ignorantemente. Debe morir para que al menos bebamos y comamos todos. Ahora y siempre.

Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política

Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política

Precioso, pero,…

bravo por la música..